Beschreibung

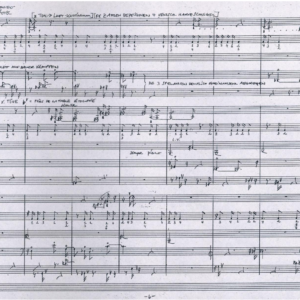

Über die Dörfer (1985/86)

dramatisches Lied nach Peter Handke

für Solisten (Sopr., Mezzosopr., Alt, hoher Ten. Charakter

Ten., hoher Bar., Bar., BassBar..), 3 Chöre (zu 24 Stimmen)

und grosses Orchester (1985-1986).(Fl.(Picc.), Fl.,

Alt-Fl., EsKl., Kl., Basskl.,S-Sax, A-Sax, T-Sax,

Picc.Trp., Trp., BassTrp., 2 Hrn., Euphonium, A-Pos., Pos.,

Bass-Pos., Glsp., Glocken, Almglocken, Crotales, Pauken,

2 Perc., Cel., Git., Mand., Hackbrett, Hrf., Vl.: 6, 6, 6;

Vla.: 4, 4, 4; Vc.: 3, 3, 3; 4 Kb) (Stimmen leihweise)

für Solisten (Sopr., Mezzosopr., Alt, hoher Ten. Charakter

Ten., hoher Bar., Bar., BassBar..), 3 Chöre (zu 24 Stimmen)

und grosses Orchester (1985-1986).(Fl.(Picc.), Fl.,

Alt-Fl., EsKl., Kl., Basskl.,S-Sax, A-Sax, T-Sax,

Picc.Trp., Trp., BassTrp., 2 Hrn., Euphonium, A-Pos., Pos.,

Bass-Pos., Glsp., Glocken, Almglocken, Crotales, Pauken,

2 Perc., Cel., Git., Mand., Hackbrett, Hrf., Vl.: 6, 6, 6;

Vla.: 4, 4, 4; Vc.: 3, 3, 3; 4 Kb) (Stimmen leihweise)

Gekürzte Fassung mit Libretto / Shortened version with libretto

Libretto veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags Berlin (deutsche Originalversion) und Ariadne Press, Riverside, Kalifornien (Übersetzung). Jegliche Vervielfältigung (auch von Auszügen) bedarf der Autorisierung durch den Rechteinhaber. / Libretto published with kind permission of Suhrkamp Verlag Berlin (original german version) and Ariadne Press, Riverside California (translation). Any duplication (including extracts) requires the authorization by the rights holder.

Booklet/ Libretto

(Für zweisprachigen Text: 50% und Vollbild wählen/ choose 50% display and full screen view for bilingual text)

Über die Dörfer_56pp_13November2025Partitur 1. Teil

Partitur 2. Teil

*Über die Dörfer II Neufassung 11-08-20252025-10-25 - ueber_die_doerfer_leukert-unlocked